LES TRAVAUX

DES CHAMPS

La vigne

Mon père m’avait appris tous les travaux des champs, évidemment manuels

et assez durs parfois. Ainsi, je parcourais au fil des saisons les 3 hectares

de vignes que nous appelions « l’enclos » et quelques autres.

Aussitôt la taille effectuée, je rassemblait les

sarments en fagot puis en tas. Au printemps, c’était la sarcle au pieds des

souches, puis en mai l’épamprage. Lorsque la végétation était au maximum, il

fallait étêter à la faucille les rangs et veiller à ce qu’ils soient taillés

régulièrement. Puis venait le traitement, le sulfatage au pulvérisateur avec le

cheval et le petit pulvérisateur à dos ou « soufreuse » qui était mon

travail. J’en avais plein les yeux et quelquefois les jambes fatiguées.

Mon père m’avait appris tous les travaux des champs, évidemment manuels

et assez durs parfois. Ainsi, je parcourais au fil des saisons les 3 hectares

de vignes que nous appelions « l’enclos » et quelques autres.

Aussitôt la taille effectuée, je rassemblait les

sarments en fagot puis en tas. Au printemps, c’était la sarcle au pieds des

souches, puis en mai l’épamprage. Lorsque la végétation était au maximum, il

fallait étêter à la faucille les rangs et veiller à ce qu’ils soient taillés

régulièrement. Puis venait le traitement, le sulfatage au pulvérisateur avec le

cheval et le petit pulvérisateur à dos ou « soufreuse » qui était mon

travail. J’en avais plein les yeux et quelquefois les jambes fatiguées.

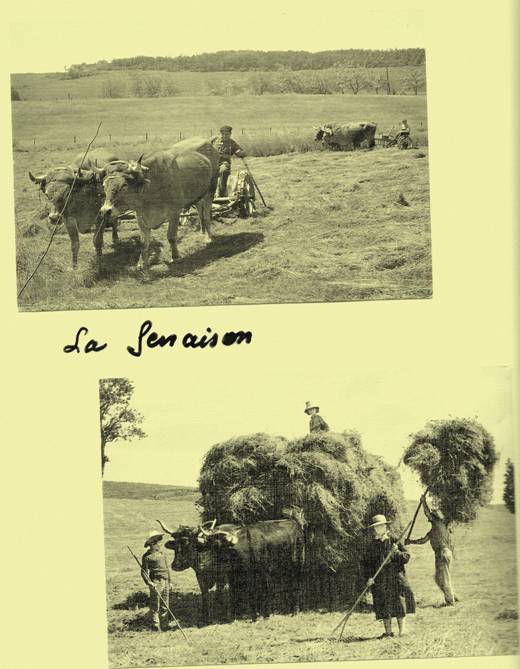

La fenaison

La fenaison commençait vers les mois de mai et juin, c’était un travail

difficile à réussir car le temps en était le maître. Le fourrage, luzerne ou

sainfoin, était coupé en premier de bonne heure le matin car il était pénible

pour l’attelage de traîner la faucheuse quand l’herbe était épaisse. Le

lendemain, on l’éparpillait avec la fourche. Le soir, on le rassemblait en

« endaims » et lorsqu’il était sec, on le

mettait en tas. Mais lorsque le temps était menaçant, ou

que l’on était surpris par la pluie, il fallait recommencer l’opération. Celle-ci

terminée, le fourrage était chargé sur les charrettes et engrangé. C’était long

et fastidieux, j’en ai un mauvais souvenir. Ensuite, on s’attaquait aux foins

de la même manière. Nous étions en juin ou juillet, la chaleur était bien

pénible, surtout dans la grange.

La fenaison commençait vers les mois de mai et juin, c’était un travail

difficile à réussir car le temps en était le maître. Le fourrage, luzerne ou

sainfoin, était coupé en premier de bonne heure le matin car il était pénible

pour l’attelage de traîner la faucheuse quand l’herbe était épaisse. Le

lendemain, on l’éparpillait avec la fourche. Le soir, on le rassemblait en

« endaims » et lorsqu’il était sec, on le

mettait en tas. Mais lorsque le temps était menaçant, ou

que l’on était surpris par la pluie, il fallait recommencer l’opération. Celle-ci

terminée, le fourrage était chargé sur les charrettes et engrangé. C’était long

et fastidieux, j’en ai un mauvais souvenir. Ensuite, on s’attaquait aux foins

de la même manière. Nous étions en juin ou juillet, la chaleur était bien

pénible, surtout dans la grange.

Les progrès que nous connaissons à ce jour sont

époustouflants ! ! !

La moisson

Quand la moisson arrivait, il fallait ouvrir le

passage de la faucheuse à la faucille. Mon père m’avait appris à couper le blé,

poignée par poignée, par un mouvement de va et vient régulier, et surtout sans

se couper les mains ou les jambes ! La machine attelée à la paire de

vaches ou de bœufs de travail venait couper le champs.

Elle faisait des brassées et le lendemain, avec plusieurs personnes, on

réunissait ces brassées en grosses gerbes. Mon père les attachait avec une

longue tresse de paille de seigle. Il fallait serrer fortement et faire un noeud , un véritable tour de main. Puis ces gerbes étaient

mises en tas, croisées en quinconce pour ne pas prendre l’eau de pluie.

Le gerbier

Plus tard, avec l’aide des hommes du village, on confectionnait

le « gerbier », grosse circonférence montée en toupie et terminée par

un petit chapeau de quatre gerbes et souvent un bouquet de fleurs. Plus tard,

la moissonneuse-lieuse fit son apparition. Elle coupait et attachait le blé en

petites gerbes qui étaient plus maniables.

Quelques années plus tard, en 1958, ce fut l’arrivée

des moissonneuses-batteuses. Elles réalisaient la coupe et le battage et le blé

était mis en sac sur la machine. A ce jour, elles sont encore plus performantes

et sophistiquées.

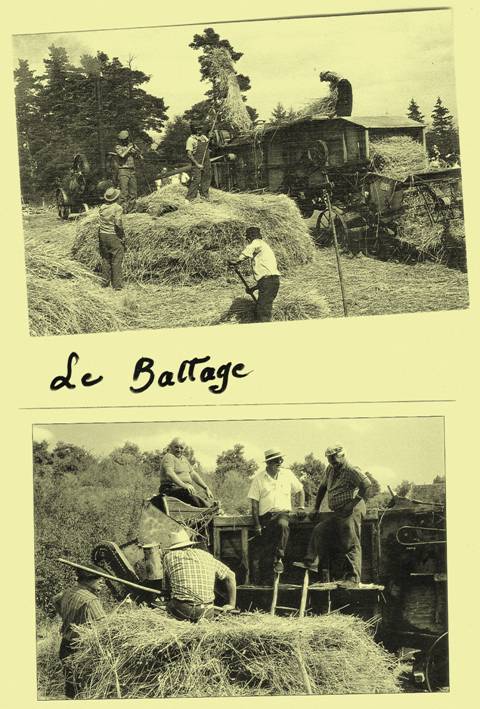

Le battage

Petit retour en arrière, après le gerbier venait le battage. Un

matériel imposant prenait place au pied du gerbier. Le batteur était actionné

par une machine à vapeur, et un peu plus tard par un tracteur. Il fallait

alimenter la gueule du batteur en éparpillant les gerbes. Le blé était pris

dans les battes et le grain coulait dans les sacs sur le côté du batteur.

Derrière tombait la paille qui était reprise aussitôt par les hommes pour

construire le « paillé ».

Petit retour en arrière, après le gerbier venait le battage. Un

matériel imposant prenait place au pied du gerbier. Le batteur était actionné

par une machine à vapeur, et un peu plus tard par un tracteur. Il fallait

alimenter la gueule du batteur en éparpillant les gerbes. Le blé était pris

dans les battes et le grain coulait dans les sacs sur le côté du batteur.

Derrière tombait la paille qui était reprise aussitôt par les hommes pour

construire le « paillé ».

Le paillé

Le paillé est

un gros tas rectangulaire avec un chapeau formant un toit. Tout ce travail

s’effectuait dans la chaleur et la poussière. Il fallait une trentaine d’homme

pour la bonne marche des opérations. Les femmes préparaient les repas, les plus

jeunes distribuaient les boissons aux hommes du battage. Les tables étaient

souvent dressées dans la cour et, la journée finie, il y avait encore de

l’ambiance à travers des chants, des histoires drôles et quelques farces. Puis

chacun rentrait chez soi avant de recommencer le lendemain ; cela durait

environ quinze jours.

Ce n’est plus qu’un souvenir lointain.

Le maïs

Vers les mois de septembre et octobre venait la

récolte du maïs, toujours à la main. Il fallait couper chaque pied à la

faucille et faire des brassées qui étaient ensuite chargées dans la charrette

et conduites, par nos braves vaches de travail, à la maison

où on faisait un gros tas en longueur et assez haut. On disposait des

bancs tout le long car le village était invité à la soirée de « dépanouillage », il s’agissait alors d’effeuiller les

épis et de les lancer devant le tas, le feuillage restant derrière chacun. Ce

travail était animé de conversations diverses, en général peu moroses ainsi que

de chants et de farces bien sûr (les bancs se renversaient assez facilement).

Le travail terminé, un réveillon s’imposait : charcuterie, fromages,

fruits et vin nouveau.

Par la suite la mode changea et le

« dépouillage » du maïs se fit

dans les champs sans couper les pieds et en plein jour, c’était différent mais

jamais ennuyeux et toujours en groupe. Cela aussi a bien changé puisque,

maintenant, la moissonneuse met le grain dans le container et ensuite dans la

benne en quelques heures. Quel progrès !