Vie quotidienne

La

basse-cour

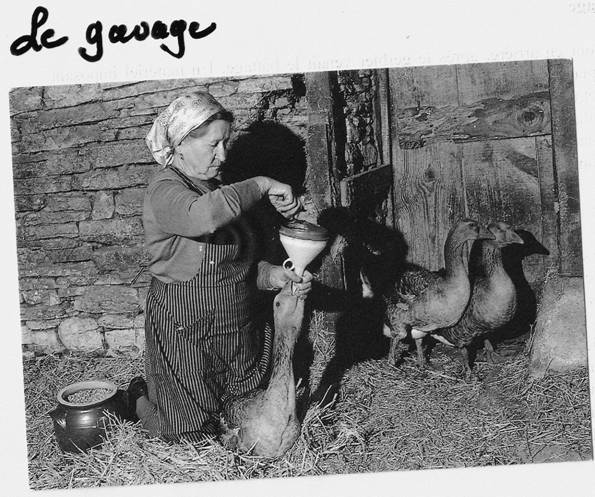

Avec le maïs, on alimentait

la basse-cour. Il servait au gavage des oies et des canards ainsi qu’à

l’alimentation des volailles et des cochons pour la consommation familiale. Au

moment de l’abattage des animaux, on invitait les voisines et la famille. Il

fallait plumer les canards une fois ébouillantés alors que les oies étaient

plumées à sec, la plume et le duvet soigneusement réservés

pour la literie. Au lendemain de l’abattage, il fallait décarcasser, découper

les quartiers et mettre au sel mais surtout prélever les foies. Quelle joie

lorsque apparaissait un foie souvent pesant le kilo. Le bocal actuel n’existait

pas. Il n’y avait que des boîtes métalliques qu’il fallait faire sertir par un

artisan possédant la machine et qu’il fallait ensuite cuire au stérilisateur

comme maintenant ; les foies étaient mis en boîte avec de la truffe qui

leur donnait un parfum incomparable. A cette époque, la truffe abondait dans le

pays et dans la cuisine. Les quartiers étaient cuits dans la graisse dans le

grand chaudron de cuivre, sur le feu et plus tard sur le gaz. Pour cette

cuisine, ma mère mettait un tablier blanc et surveillait la cuisson. Aussitôt

retirés de la graisse, les quartiers étaient rangés dans les pots en grès (les

« toupines ») et recouverts de graisse fine. Une fois refroidi, ils

étaient coiffés de papiers blancs et rangés à la cave, plus tempéré pour la

conservation. Du chaudron, on retirait encore les fritons et les carcasses.

C’était un régal de les goûter tout chaud comme ça l’est encore à ce jour.

Avec le maïs, on alimentait

la basse-cour. Il servait au gavage des oies et des canards ainsi qu’à

l’alimentation des volailles et des cochons pour la consommation familiale. Au

moment de l’abattage des animaux, on invitait les voisines et la famille. Il

fallait plumer les canards une fois ébouillantés alors que les oies étaient

plumées à sec, la plume et le duvet soigneusement réservés

pour la literie. Au lendemain de l’abattage, il fallait décarcasser, découper

les quartiers et mettre au sel mais surtout prélever les foies. Quelle joie

lorsque apparaissait un foie souvent pesant le kilo. Le bocal actuel n’existait

pas. Il n’y avait que des boîtes métalliques qu’il fallait faire sertir par un

artisan possédant la machine et qu’il fallait ensuite cuire au stérilisateur

comme maintenant ; les foies étaient mis en boîte avec de la truffe qui

leur donnait un parfum incomparable. A cette époque, la truffe abondait dans le

pays et dans la cuisine. Les quartiers étaient cuits dans la graisse dans le

grand chaudron de cuivre, sur le feu et plus tard sur le gaz. Pour cette

cuisine, ma mère mettait un tablier blanc et surveillait la cuisson. Aussitôt

retirés de la graisse, les quartiers étaient rangés dans les pots en grès (les

« toupines ») et recouverts de graisse fine. Une fois refroidi, ils

étaient coiffés de papiers blancs et rangés à la cave, plus tempéré pour la

conservation. Du chaudron, on retirait encore les fritons et les carcasses.

C’était un régal de les goûter tout chaud comme ça l’est encore à ce jour.

La cuisine

du cochon

Elle se faisait au cours de l’hiver. Il fallait

faire appel au tueur, c’est à dire l’homme qui allait de ferme en ferme pour

saigner et dépecer les cochons. Cela nécessitait deux interventions : le

matin, de bonne heure, c’était la mise à mort. Il fallait à hommes solides pour coucher le cochon sur la mée. Le tueur le saignait et je prenais le sang dans une bassine sans cesser de le remuer

pour confectionner le boudin. Le cochon roulé dans la mée

était ébouillanté et raclé vivement par les hommes pour le débarrasser de ses

poils. Aussitôt propre, il était placé et attaché sur l’échelle dressée,

suspendu par les pattes arrières. Là, on affinait sa

toilette puis on l’ouvrait pour retirer les entrailles réservées à la

confection des boudins ; le nettoyage des boyaux était long.

Le soir, le tueur revenait, il découpait toute la

viande en morceaux divers : d’abord les deux jambons puis les deux

épaules, ensuite les filets, la viande à saucisse et celle pour les pâtés, les

os en petit salé ... Ma mère, aidée de ma tante, confectionnait le boudin et le

faisait cuire lentement à petit feu. Le lendemain, elles faisaient la saucisse

que l’on pliait en anneaux réguliers à la barre dans la cuisine ainsi que tout

le reste de la cuisine du cochon. Il fallait bien compter trois jours pour en

venir à bout car un cochon de 150 kilos

en moyenne donnait beaucoup de viande. Ainsi se constituaient les réserves

familiales. Poulets et lapins venaient s’ajouter, les poules produisaient des

œufs et en cas de réforme faisaient d’excellentes poules au

pot bien farcies !

La chasse

Dès l’automne, c’était l’ouverture de la chasse. Il

y a toujours eu des chasseurs dans la famille pour goûter de bons civets. Les

lièvres étaient plus abondants qu’aujourd’hui. Ma mère savait bien les préparer

et j’essaie de continuer la recette. La période hivernale donnait lieu à de

nombreuses parties de chasse. Mon grand-père, grand braconnier, mon père expert

à découvrir le lièvre au gîte, mon mari et nos enfants ont été des chasseurs

assidus. Il y avait aussi les parties de furetage car les lapins proliféraient.

Les chasseurs supportaient sans bouger le froid glacial pour tirer les lapins

traqués par le furet à la sortie du clapier.

Mais le soir, autour d’un bon souper et du vin

nouveau, les exploits de la journée étaient vivement discutés ; ensuite,

la partie de carte complétait la soirée.

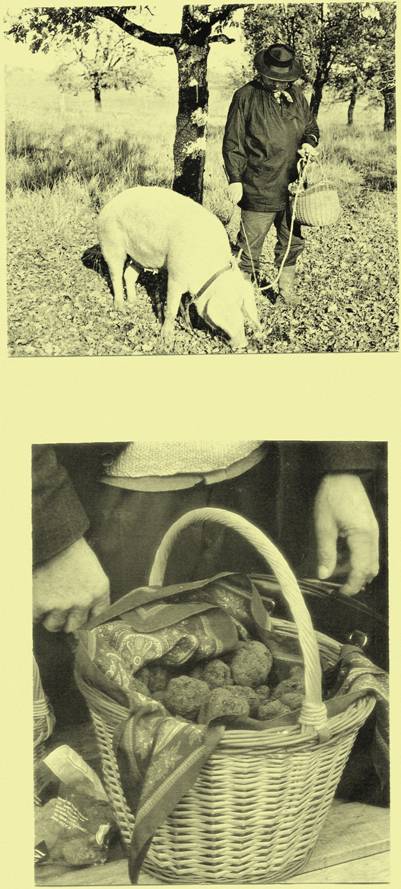

La truffe

Avec l’hiver venait la saison de la truffe. Mon grand-père

truffait avec une truie adulte, mon père avec un porcelet qu’il fallait dresser

pour cela. Il cachait dans la terre des morceaux de truffe, faisait passer

plusieurs fois le porcelet à cet endroit jusqu'à ce qu’il en trouve et là, les

lui laissait manger. C’était un travail de patience. Lorsqu’il y avait pris

goût, il la cherchait de lui même. Alors, plus question de la lui laisser

manger ; lorsqu’il l’avait découverte, il fallait habilement le retenir pour

avoir la truffe avant lui, l’empêcher de la dévorer et le récompenser de

quelques gourmandises. En effet, un cochon est parfois capricieux mais c’est un

travail passionnant. Truffer avec un chien est bien plus simple. Il gratte à

l’endroit où il a senti la truffe, à soi de la découvrir et de le récompenser.

Mais s’il boude et ne veut pas travailler, on ne rapporte rien. Il y a environ

une trentaine d’années, la vente de la truffe participait largement au

bien-être des agriculteurs. Les marchés avaient lieu à Sauzet

et étaient très renommés. Les marchands expéditeurs y venaient de loin. Puis

une coopérative se créa, elle payait bien et embauchait du personnel. Mais

hélas la gestion ne fut pas bien conduite et ce fut la faillite avec pertes et

fracas ! De plus après la forte gelée de 1956, jamais vu dans notre

région, la truffe diminua d’années en années et à ce jour, on n’en trouve plus

que vers Lalbenque et il en vient de l’étranger. A

l’époque florissante des marchés aux truffes, Sauzet

avait quatre restaurants, deux cafés, deux boucheries, deux épiceries, une

mercerie, une modiste, un forgeron, un coiffeur, la halle avec le commerce des

graines et tous les étalages divers dans la rue. Il est bien loin ce temps

là !

Le bois

Au cours de l’hiver, il fallait couper le bois de

chauffage pour l’hiver suivant. On abattait d’abord les gros chênes au

« passe-partout », longue scie pourvue d’un manche à chaque extrémité

que l’on tire à deux personnes par un mouvement régulier de va et vient. La

scie pénètre dans le bois et lorsque l’arbre commence à bouger, il faut

pressentir où il va se coucher. En le poussant fort, il s’abat avec fracas. Ensuite, il faut le débiter par

tronçon d’un mètre environ puis en faire des tas prêts à charger. Le branchage

est aussi débité pour en faire des fagots. Ceux-ci, attachés avec une liane

souple, servent pour allumer et accélérer le feu. Le bois reste en tas jusqu'à

l’été suivant où, bien sec, il assurera le chauffage. Ainsi s’écoulait l’hiver

et nous arrivions peu à peu au printemps.

La lessive

Quand les jours se faisaient assez chauds, on

procédait à la grande lessive annuelle. Pour cela, mon père installait le

« cuvier » au coin de la cour. Le cuvier était un récipient rond en

bois blanc, à large embouchure, de un mètre de haut environ et muni d’un trou

d’écoulement. Ma mère mettait le linge à tremper, c’est à dire une bonne

vingtaine de gros draps, du linge de maison et les chemises d’hommes en toile

blanche. Le lendemain, on effectuait un savonnage vigoureux et on replaçait le

linge dans le cuvier. D’autre part, ma mère préparait le « lessif », c’est à dire une chaudière d’eau bouillante

dans laquelle elle versait un grand seau de cendres et des cristaux de soude.

Après repos, elle arrosait le linge avec ce lessif

très chaud. Elle effectuait patiemment cette opération toute la journée. Le

lendemain, le linge égoutté et placé dans des corbeilles d’osier blanc était

conduit avec le charreton et le cheval à la rivière, la Séoune.

Mon père faisait un barrage en travers du ruisseau avec des pierres et une

grosse planche devant. On s’agenouillait sur des sacs remplis de paille et, à

deux, on déployait les draps dans le courant et on les tapait sur la planche.

Cela demandait l’après-midi et souvent, un petit goûter était le bienvenu. Le

lendemain, les draps étaient étalés sur la prairie et retournés pour un bon

séchage puis, enfin, soigneusement pliés avant d’être rangés dans l’armoire

pour une autre année. Plus tard, la lessiveuse a permis de laver plus souvent

et plus rapidement et utilisait en bouillant le même principe d’arrosage. Mais

lorsque apparue la machine à laver qui vint s’installer dans la maison vers

1955, ce fut un soulagement considérable bien qu’elle fut moins perfectionnée

qu’aujourd’hui.

Les

déplacements

Dans ma toute jeunesse, ils étaient très simples, à

pied le plus souvent pour mes aïeuls. Mon grand-père, marchand de moutons,

n’hésitait pas à aller les acheter à Lalbenque ou

Caussade et, dans la semaine, les revendre à Saint-Sylvestre

ou Villeneuve sur Lot en faisant marcher le troupeau. Mes parents, mieux

nantis, avaient un cheval et sa voiture, ou plutôt charreton. Nous allions

ainsi aux foires de Montcuq et de Sauzet, mais je

n’étais pas toujours du voyage. Ma mère se déplaçait souvent ainsi pour les

marchés et les commissions. Le vélo fut le principal véhicule de ma jeunesse

mais il me fallut le gagner en vendangeant à 1 franc le panier. C’est mon oncle,

André Dellard, qui me l’acheta à Prayssac.

Lorsque je l’ai vu, j’en ai pleuré de joie et le soir je l’ai pris dans ma

chambre ! Pendant la guerre, ma mère fit aussi du vélo mais mon père

n’apprit jamais. Les voitures automobiles étaient le privilège des plus riches

et de ceux assez persévérants pour affronter le permis de conduire. Ici, il y

en avait seulement deux pour le village. Les attelages à cheval étaient les

plus nombreux. Lorsque la guerre, l’essence manqua très vite. On fit alors des

coupes de bois que l’on faisait brûler en gros tas. Ce charbon alimentait un

système d’énergie appelé gazogène qui faisait fonctionner les voitures

indispensables et quelques autobus.